あなたは、なぜクラウドファンディングをするのですか?

資金調達?

ブランディング?

マーケティング?

もし即答できなければ、失敗もしくは達成が難しいです。

クラウドファンディングを実施する意味を理解していない

私自身、約70プロジェクト以上のお手伝いをさせていただきましたが、思ったような結果が生まれなかった事業者の多くの原因は、『クラウドファンディングを実施する意味を理解していない』だと考えています。

クラウドファンディングはゴールではなく、スタートです。

プロジェクト終了後の結果から何を生み出すかは、事業者の考え一つで変わります。

過去の多くの成功事例を見てきましたが、その後の事業も成功した事例はごく僅かです。クラウドファンディング終了後も事業が継続できなければ、失敗したと同じではないでしょうか。

その中でも特に失敗や未達成が多い、高価格帯商品に挑戦した坂本商店さまの事例をもとにしてお伝えします。

クラウドファンディングに挑戦

記事に迷ったら上から順にお読みください

- クラウドファンディングの意味とは?【保存版】基本用語もわかりやすく解説

- クラウドファンディングの仕組みとは?を簡単に解説!

- 融資とクラウドファンディングの違い!知っておくべき資金調達

- 寄付型クラウドファンディングと寄付の違いとは?それぞれの特徴を分かりやすく解説

- クラウドファンディング市場規模!国内調査

- クラウドファンディングサイトのおすすめは?

- クラウドファンディングサイトをタイプ別に徹底比較!おすすめサイトは?

- クラウドファンディングのメリットとは!【必見】失敗しないコツ7つ

- クラウドファンディングのデメリットを最小限にする方法とは?【徹底解説】

- クラウドファンディングは難しい?意味を理解しないと失敗する理由

- クラウドファンディングの成功例!プロジェクトを達成する極意

- クラウドファンディングのやり方とは?始め方のコツを10の方法で解説

- クラウドファンディングにコンサルタントは必要?選び方7つのポイント

- クラウドファンディング代行は依頼するべき?費用やサポート内容をチェック

- クラウドファンディングをビジネスで活用【注目】成功事例をまじえて解説!

- クラウドファンディングの見返りを学ぼう!タイプ別の仕組みから注意点まで

- クラウドファンディングのリターン(お返し)の相場は?ポイントを解説

- クラウドファンディングのリターンなしとは?【寄付型の実行&支援

- クラウドファンディングで商品を購入する方法【簡単・安全】

- クラウドファンディングの成功率を高める!失敗例から施策まで解説!

- クラウドファンディングページ作成!読みたくなる3つのコツ

- クラウドファンディングが達成しなかったら?【プロが教える】5つのリスクへの備え方

- クラウドファンディングでトラブルを回避するための基礎知識と具体事例

クラウドファンディングの現状を知る

その前に、クラウドファンディングの歴史や現状をご存知でしょうか?

日本におけるクラウドファンディングの始まりは、2011年の東日本大震災をきっかけに、復興支援を目的とした寄付型のクラウドファンディングといわれています。

その後、寄付型以外にも購入型、投資型と様々な形に進化し、2021年には日々多くのプロジェクトが誕生しています。

(Makuakeでは1日に約45ほどのプロジェクトがスタートします)

世の中にクラウドファンディングが認知され、企業と顧客を繋ぐ架け橋となり、有効活用されている素晴らしさもありますが、その反面、増えすぎたプロジェクトにより支援が分散し集まりにくい。結果、達成が難しくなっている気がします。

特に難しい高価格帯プロジェクト

繰り返しますが特に難しいのは、高価格帯でのプロジェクトです。

その理由は、認知度の差やブランドイメージが原因となるからです。

有名な企業であれば認知度やブランドイメージが信頼に繋がり、支援されやすい傾向があります。しかし、日本企業の多くは知られておらず、ブランドイメージもまだまだ確立されていません。そのため支援する側は知らない=不安となります。

低価格であれば不安だったとしても興味本位から支援されることがあります。しかし、高価格であればそうともいってられません。

では、認知度やブランドイメージがない企業は、高価格帯のプロジェクトをしてはいけないのでしょうか。これは何を目的にするかによって変わると私たちは考えています。

高価格帯でクラウドファンディングをする目的がもし資金調達であれば、クラウドファンディングをオススメしません。そうではなく、自社の立ち位置を調べるマーケティングであれば、クラウドファンディングをオススメします。

認知度やブランドイメージがない企業の高価格帯プロジェクトであれば、始めから支援金額や支援数を求めてはいけない。

なぜなら、無名であり情報がない高額商品を支援する気にあなたはなれますか?

実行者目線であれば、価値がある商品で高額なのは仕方ないと考えられるかもしれません。しかし、支援者からすればなぜ高額なのかも理解できず、知らないものは不安という色眼鏡で見ているからです。

では、そんな難しさでもクラウドファンディングを実施する意味をどのように考え挑戦すればいいのか実例をご覧ください。

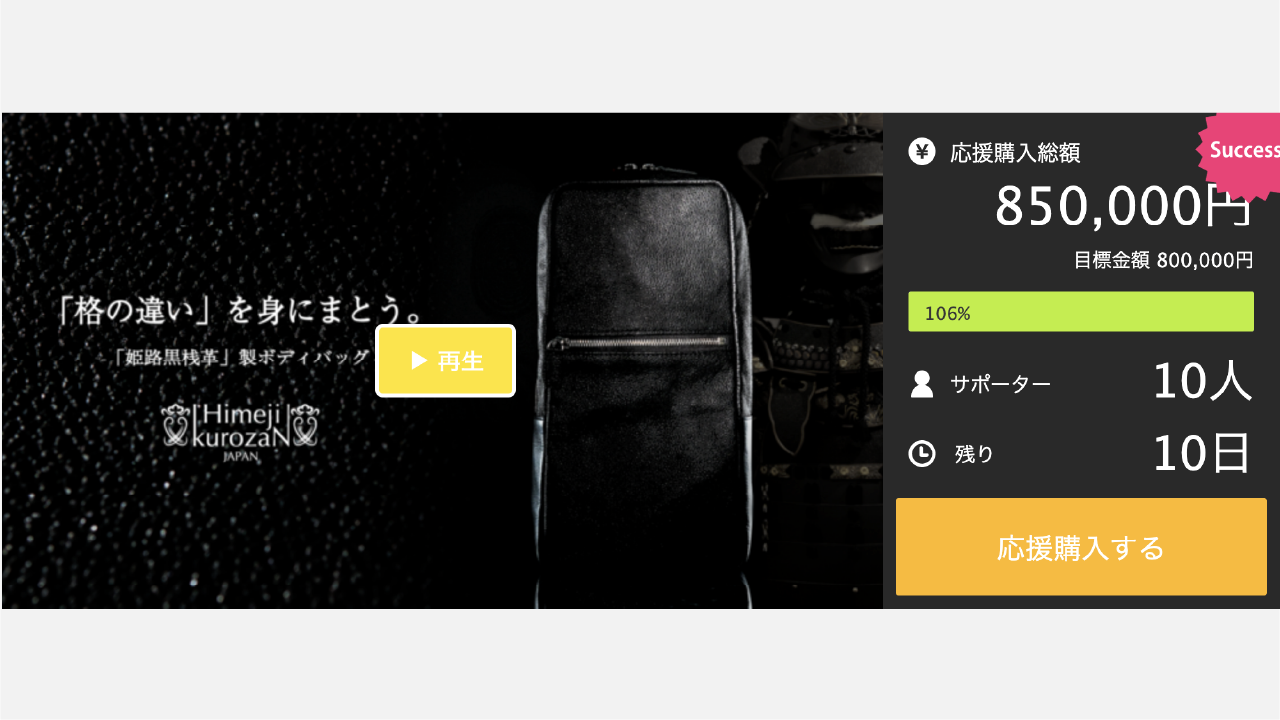

1点85,000円の無名ボディバッグ

「ひと目で魅せるこの貫禄。革の黒ダイヤこと「姫路黒桟革」製ボディバッグで風格を纏う」

実施されたプロジェクトは1点85,000円のボディバッグ。使用している素材は、姫路黒桟革。タンナー業界であれば有名な希少レザーです。詳細はプロジェクトページをご覧ください。

このプロジェクトの意味は、

「姫路黒桟革」の知名度をより高め、普及させたいと考えていること。

資金調達ではなく、支援があってもなくても受け入れる。今の立ち位置を理解することにより、今後どのようにプロモーションをしていくか見極めたい。

また、一部の業界で有名であっても一歩外へ出れば誰にも知られていない、と感じた経験がプロジェクト挑戦のきっかけになりました。

さらに他の事業者との違いは、成功も失敗も受け入れる。その結果から何をすべきかとスタート前から意識されていることです。

高価格帯であってもこのような活用方法であれば実施する意味が見出されます。

結果から何を生み出すか考えておく

過去に、応援金額やサポーターが予想を上回り成功した!と喜ばれる企業もおられました。しかしそういった多くの企業は、クラウドファンディング終了後にその成果を活かせていません。

なぜならクラウドファンディングがゴールとなっており、挑戦した結果の意味やその先を考えていなかったからです。

この記事を読まれている方は、クラウドファンディングに挑戦される個人や企業だと思います。それならば声を大にしてお伝えします。

クラウドファンディングはゴールではなく、スタートです。

クラウドファンディングは単なる資金調達だけではありません。クラウドファンディング後の戦略を考えておかなければ、クラウドファンディングの良さを活かせません。

クラウドファンディングは難しい?のまとめ

今後プロジェクトを実施される方は、クラウドファンディングを実施する意味をしっかり建て付けして挑戦してください。

高価格帯を例にしていますが、認知度やブランドイメージがないプロジェクトであればすべて同じことが言えると考えています。

クラウドファンディングが難しいと考えるのは、資金調達=ゴールとなっているからです。

しかし重要なのは終了後です。

終了後どのように活かすかは、プロジェクトスタート前にしっかり考えることをおすすめいたします。

『合同会社あおに』では、豊富なクラウドファンディング支援実績を活かした「30分無料オンラインミーティング」を実施しています。またプロジェクトを実行したい企業様のために、伴走支援もおこなっております。

もう1記事読めそうであれば、こちらの記事がおすすめです。